Karl August Lingner: Der Odolkönig

Karl August Lingner (1861 – 1916) war ein erfolgreicher Fabrikant, ein bedeutender Gesundheitsaufklärer sowie Mitbegründer der hygienischen Volksbelehrung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er lebte in einer Zeit, in der die bahnbrechenden Erkenntnisse der Bakteriologie erst wenige Jahre alt waren, allen voran die von Louis Pasteur und Robert Koch.

Zudem veröffentlichte Willoughby Cayton Miller, der erste orale Mikrobiologe, im Jahr 1890 die bis heute gültige Erkenntnis, wonach Karies durch die Säuren entsteht, die zuckerabbauende Mundbakterien bilden.

Lingner erkannte als Unternehmer das gewinnbringende Potenzial all dieser Erkenntnisse, ebenso deren Bedeutung für die menschliche Gesundheit. So verdiente er ein Vermögen, das er zu großen Teilen in gemeinnützige Zwecke investierte.

Jahrhundertmarke

Lingners Wirken reicht bis in die heutige Zeit hinein. Das bekannteste Beispiel ist Odol, das im Jahr 1893 auf den Markt kam und von Lingners Freund, dem Chemiker Richard Seifert, entwickelt wurde. Schon 20 Jahre später wurde das Mundwasser in über sechzig Ländern verkauft.

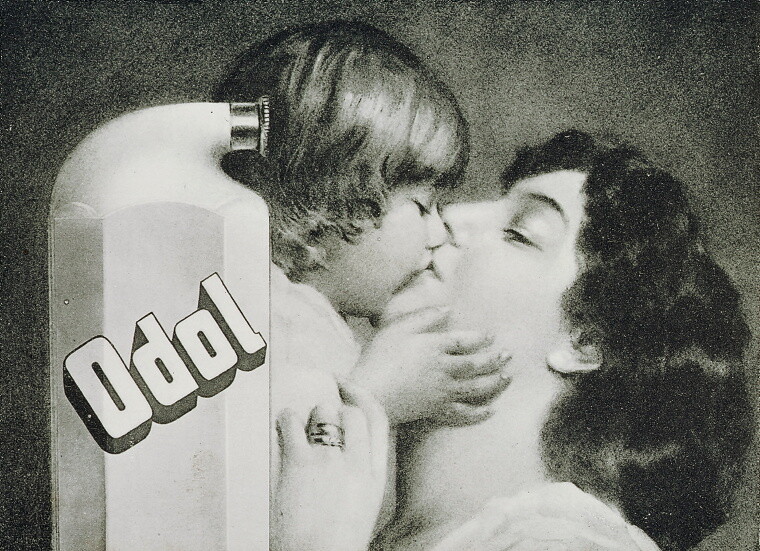

Das Besondere daran: Die Mundhygiene steckte zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen. Das Bewusstsein und der Markt dafür mussten erst geschaffen werden, was ebenfalls ein Verdienst Lingners war. Dies gelang ihm mit viel Gespür für seine potenzielle Kundschaft. So verkündeten schon damals die Zeitungsannoncen: „Wahre Küsse gibt es nur mit Odol.“

Lingner nutzte für seine Zeit unübliche, groß angelegte Werbemaßnahmen, die ihm schon bald den Ruf als „Reklame-König“ bescherten. Mittlerweile ist Odol keine Einzelmarke mehr, sondern die Dachmarke einer breiten Palette von Mund- und Zahnpflegeprodukten einschließlich Odol-med3. Heute gehört Odol zum Unternehmen Haleon, entstanden 2022 durch die Abspaltung von GlaxoSmithKline.

Designikone

Von Beginn an war Odol in der typischen milchig-weißen Flasche mit seitlich gebogenem Hals und blau-weißem Etikett auf dem Markt. Die kühl gehaltenen Produktfarben stehen für Reinheit und Frische. Über die Jahre hinweg wurde das Blau kräftiger und leuchtender gestaltet und der Odol-Schriftzug mehrmals dem Zeitgeschmack angepasst. Der ursprüngliche Metallverschluss, der zugleich das Tropfenzählen ermöglichte, ist heute ein Drehverschluss aus Kunststoff. Die Tropfen kommen direkt aus der Glas- und neuerdings aus der PET-Flasche. Dennoch ist die Gesamterscheinung von Odol immer konstant und wiedererkennbar geblieben. Nur wenige andere Marken haben es über Jahrzehnte hinweg geschafft, allein an ihrer Flasche erkennbar zu sein, etwa Coca-Cola und Maggi-Suppenwürze.

© Foto: Deutsches Hygiene-Museum

Auch über Lingners Tod hinaus hat die Odol-Werbung Geschichte geschrieben.

Wohltätiger Hygienepionier

Lingner war ein einflussreicher Gesundheitsaufklärer und Mäzen. Er studierte einschlägige Hygieneschriften und pflegte enge Kontakte zu Wissenschaftlern. Sein Wissen, seinen gesellschaftlichen Einfluss und sein Vermögen nutzte er, um die modernen Erkenntnisse der Körper- und Mundhygiene der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. So errichtete er 1898 in Dresden die weltweit erste Säuglingsklinik mit dem Ziel, die Säuglingssterblichkeit zu reduzieren.

Zwei Jahre später erfolgte mit der Gründung der Zentralstelle für Zahnhygiene der Aufbau gemeinnütziger Einrichtungen, die sich dem Erhalt der Zahngesundheit aller Bevölkerungsschichten widmeten. Hierzu gehörte eine Schulzahnklinik, die erste wissenschaftliche Einrichtung für Zahnmedizin in Dresden.

Lingner setzte sich zudem für die Volksbildung ein, weil er Unwissenheit als Hauptursache für hygienewidriges Verhalten erkannte. So engagierte er sich für die Dresdner Lesehalle, die erste öffentliche und kostenlos nutzbare Bibliothek der Stadt. Damit sind längst nicht alle allgemeinnützigen Engagements des erfolgreichen Fabrikanten genannt.

Der Name Odol, leicht einprägsam und in jeder Sprache aussprechbar, ist eine Liaison aus dem griechischen Wort Odous für Zahn und dem lateinischen Wort Oleum für Öl.

© Foto: Deutsches Hygiene-Museum

Deutsches Hygiene-Museum

Auch das Deutsche Hygiene-Museum Dresden (dhmd.de) geht auf Lingners Initiative zurück. Er war an der Organisation und Finanzierung der I. Internationalen Hygiene-Ausstellung im Jahr 1911 beteiligt, die den Grundstein für das spätere und noch heute bedeutsame Museum legte. Über fünf Millionen Besucher der weltweit beachteten Ausstellung wurden gezählt, was ein Besucherrekord und finanzieller Erfolg war. Mit damals modernsten Techniken vermittelte die Ausstellung die Anatomie des Menschen sowie Aspekte der Gesundheitsvorsorge und Ernährung.

Die dafür benutzte Methodik trug ebenfalls Lingners Handschrift. Die Lehrtafeln, Modelle, Moulagen und Präparate wurden in den Lingner-Werken gefertigt in Zusammenarbeit mit Medizinern, Wissenschaftlern, Bildhauern, Malern und Mechanikern.

Für seine Verdienste am immensen Erfolg der Ausstellung wurde Lingner zum Ehrenbürger der Stadt Dresden ernannt, ihm wurden vom sächsischen König der Titel einer Exzellenz und der Titel Dr. med. h. c. von der medizinischen Fakultät der Universität Bern verliehen.

Die Eröffnung des Museumsbaus des heutigen Hygienemuseums und die II. Internationale Hygiene-Ausstellung im Jahr 1930 erlebte Lingner nicht mehr. Die damalige Sensation war der Gläserne Mensch. Aufgestellt in einem dunklen Raum leuchteten nacheinander seine Organe, und eine per Grammophon abgespielte Stimme erklärte deren Funktionsweise. Noch heute ist der Gläserne Mensch, inzwischen technisch weiterentwickelt, eine Attraktion des Museums, gezeigt in der Dauerausstellung „Abenteuer Mensch“. Diese ist jedoch nur eine Facette des heutigen Hygiene-Museums, das sich in seinen Sonderausstellungen unter anderem mit Kunst, Kultur und Gesellschaft befasst.

Nennenswert ist auch das Kinder-Museum „Welt der Sinne“ mit Experimentierstationen und Spielen für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Und nicht zuletzt gibt es das 63 Quadratmeter messende Wandbild „Lebensfreude“ des heute weltberühmten Künstlers Gerhard Richter zu betrachten. Er hat damit 1956 sein Studium an der Hochschule für bildende Künste Dresden abgeschlossen. Es ist das einzige frühe Werk von ihm, das im öffentlichen Raum erhalten geblieben ist.

Sächsisches Serumwerk Dresden

Lingner begann 1911, ein weiteres, bis heute erfolgreiches Unternehmen aufzubauen: das Sächsische Serumwerk und Institut für Bakteriotherapie GmbH. Dieses hatte seine Wurzeln in der bakteriologischen Abteilung der Lingner-Werke und wurde mithilfe der Expertise des Schweizer Serumwerkes errichtet. In den 1930er-Jahren umfasste das Sortiment 90 Präparate, wozu Impfstoffe, antitoxische Seren, Arzneimittel und diagnostische Tests gehörten.

1945 wurde das Werk durch Bombenangriffe schwer beschädigt und dennoch die Produktion wichtiger Arzneimittel binnen kurzer Zeit wieder aufgenommen. In der DDR war das 1972 verstaatlichte Sächsische Serumwerk Dresden der wichtigste Impfstoffproduzent. Nach dem Mauerfall wurde es in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt. Es firmiert seit 2008 unter GlaxoSmithKline Biologicals und ist weiterhin eine bedeutende Produktionsstätte für Impfstoffe.