Säure-Basen-Haushalt: Gut gepuffert

- Körpereigene Puffersysteme halten den pH-Wert in Zellen und Geweben in Balance und sorgen dafür, dass der Stoffwechsel funktioniert.

- Unterschiedliche Lebensmittel werden, je nach ihrer Fähigkeit, Wasserstoffionen (H+) im Rahmen der Verstoffwechselung abzugeben oder zu binden, in Säure- und Basenbildner eingeteilt.

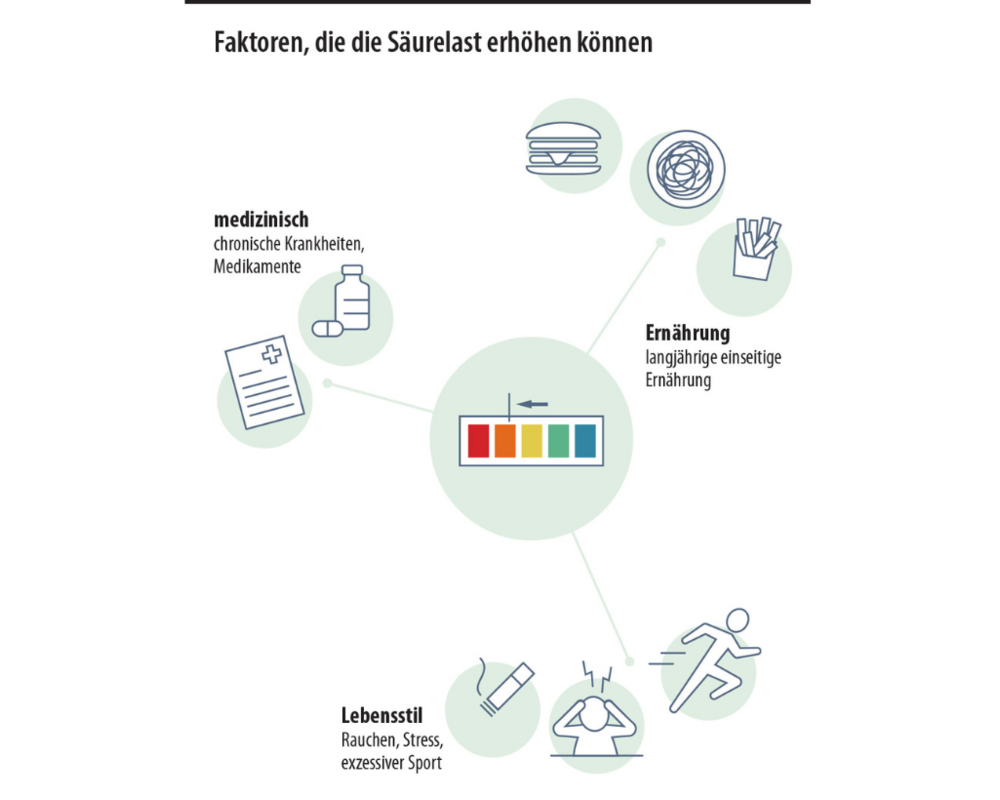

- Eine stark einseitige Ernährung, physischer und psychischer Stress sowie chronische Krankheiten lassen die Säurelast steigen.

- Eine basendominierte Ernährung unterstützt die Puffersysteme dabei, dass Säure-Basen-Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Der Mensch isst, bewegt sich und atmet. Währenddessen laufen viele komplexe, ineinandergreifende Prozesse ab, unter anderem bilden sich Stoffwechselprodukte, die Auswirkungen auf das Säure-Basen-Gleichgewicht haben. Körpereigene Puffersysteme halten dieses in den jeweiligen Zellen und Geweben in Balance. Das ist wichtig, damit beispielsweise Enzyme effizient arbeiten können und der Stoffwechsel reibungslos funktioniert. Ein Beispiel: Im Blut sorgt der Bicarbonatpuffer dafür, dass der pH-Wert konstant bei 7,35 bis 7,45 gehalten wird – also leicht basisch ist.

Auch die Flüssigkeit im Nervensystem muss leicht basisch sein, damit die Reizübertragung zwischen den Nervenzellen optimal funktioniert. Neben dem Bicarbonatpuffer verfügt der Körper über weitere Möglichkeiten, einen Säureüberschuss zu kompensieren. Hierzu zählt das Abatmen in Form von Kohlendioxid über die Lunge oder das Ausscheiden über die Nieren beziehungsweise den Urin.

Das heißt, gesunde Menschen kommen mit der täglichen Säurelast dank der körpereigenen Mechanismen in der Regel gut zurecht.

Doch keine Regel ohne Ausnahme: Ist die tägliche Kost sehr einseitig und enthält viele säurebildende Lebensmittel, sind die körpereigenen Puffersystem stark gefordert. Es gibt Hinweise, dass das auf Dauer der Gesundheit schaden kann, auch wenn die Evidenz fehlt. Es kann also sinnvoll sein, die Puffersysteme beim Aufrechterhalten des Säure-Basen-Gleichgewichts zu unterstützen, im Idealfall mit einer abwechslungsreichen und basendominierten Ernährung. Gelingt das nicht, können entsprechende OTC-Präparate einen Beitrag leisten. Raten Sie grundsätzlich zu einer ausreichenden Trinkmenge von etwa zwei Litern. Das fördert die Ausscheidung von Säure über die Nieren. Doch welche Lebensmittel zählen konkret zu den Säurebildnern, welche zu den Basenbildnern?

|

Basisch wirkende Lebensmittel (Beispiele) |

|

Obst (z. B. Banane, getr. Feige, Weintraube, Kirsche) |

|

Gemüse (z. B. Fenchel, Grünkohl, Kohlrabi, Spinat) |

|

grüne Bohnen, Sojabohnen |

|

Kräuter (z. B. Basilikum, Petersilie) |

|

Haselnüsse |

|

Tomaten-, Orangensaft |

|

Espresso |

Säure und Basen

Anders als der Geschmack vermuten lässt, ist Zitronensaft ein Lebensmittel mit eher basischer Wirkung. Milch hingegen gilt als säurebildendes Lebensmittel. Diese Beispiele zeigen, dass die Einteilung in basen- und säurebildende Lebensmittel nicht vom Geschmack abhängt. Bedeutsam ist vielmehr, in welchem Ausmaß die Bestandteile des einzelnen Lebensmittels Wasserstoffatome (H+) abgeben (= Säure) oder binden (= Base).

© Foto: DAS PTA MAGAZIN / Illustration: Matthias Emde

Säurebildner-- Die Säurelast steigt vor allem nach dem Verzehr eiweißreicher Produkte wie Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, Milch und Käse, Hülsenfrüchte, Reis und Nudeln. Bei deren Verstoffwechselung entstehen viele H+-Protonen. Das gilt auch für Getreideprodukte, gehärtete raffinierte Fette und Öle, Alkohol und Fast Food. Sportler sollten wissen, dass bei hoch intensiver Belastung Laktat gebildet wird, dass der Körper neutralisieren muss. Auch Proteinshakes oder eine kalorienreduzierte Ernährung erhöhen die Säurelast.

Säurebildner ganz zu verteufeln, ist jedoch nicht der richtige Weg, denn sie liefern genau wie Basenbildner wichtige Nährstoffe. Um die körpereigenen Puffersysteme zu unterstützen, gilt ein optimales Säure-zu-Basenbildner-Verhältnis von 20 zu 80 Prozent. Das heißt, volumenmäßig sollten basenbildende Lebensmittel dominieren.

Basenbildner-- Hierzu zählen Essig, Wein und Kaffee ebenso wie viele Obstsorten, darunter Zitrusfrüchte und Ananas, sowie viele Gemüsesorten. Sie liefern reichlich basisch wirkende Mineralstoffe und Salze, die H+ binden und damit neutralisieren. Auch Mineralwasser mit einem hohen Gehalt an Hydrogencarbonat hat einen stark basenbildenden und damit entsäuernden Effekt.

PRAL-Wert-- Im Internet gibt es viele Tabellen, die basisch oder sauer verstoffwechselte Lebensmittel gegenüberstellen und damit eine Orientierung bieten. Die Einteilung beruht häufig auf dem PRAL(Potential Renal Acid Load)-Wert. Mit diesem lässt sich die potenzielle Säurebelastung der Nieren pro 100 Gramm verzehrtem Lebensmittel bewerten. Berechnen lässt sich der PRAL-Wert mit einer von Remer und Manz Ende der 1990er-Jahre entwickelten Formel. Je höher der Wert, desto höher ist die Säureausscheidung über die Nieren. Lebensmittel mit negativem PRAL-Wert sind basenüberschüssig, gleichen damit Säuren aus und entlasten die Nieren.

Noch was ...

- Bei einer Azidose ist der Säure-Basen-Haushalt krankheitsbedingt aus dem Gleichgewicht geraten. Blut und Gewebe sind übersäuert.

- Gefährdet sind Menschen mit Lungen- und Nierenerkrankungen sowie Diabetes mellitus Typ 1.

- Die Folgen wie Muskelschwäche, Wahrnehmungsstörungen und Herzprobleme sind lebensbedrohlich und müssen notfallmedizinisch behandelt werden.

Mineralstoffe und -salze

Basische Mineralstoffe sind zum Beispiel Calcium, Eisen, Kalium, Natrium und Magnesium. Säureliefernde sind Chlor, Fluor, Jod, Schwefel, Silicium und Phosphor. Zink ist unter anderem als Bestandteil der Carboanhydrasen ein wichtiger Co-Faktor für den Säure-Basen-Stoffwechsel.

Citrate sind gute Basenbildner, Laktat, Sulfat und Phosphat zählen zu den Säurebildnern. Besteht ein Ungleichgewicht zwischen Säuren und Basen, mobilisiert der Organismus basische Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium aus Knochen, Knorpeln, Zähnen und mineralstoffreichen Geweben (z. B. Bindegewebe).

Symptome und Risikofaktoren

Die Symptome einer leichten Übersäuerung sind äußerst unspezifisch: verminderte Leistungsfähigkeit, Erschöpfung, Muskelverspannungen und -krämpfe, erhöhtes Stressempfinden, Infektanfälligkeit, Veränderungen an Haut, Haaren und Nägeln sowie Verdauungsprobleme. Neben einer jahrelangen, stark einseitigen Ernährungsweise können andere Faktoren dazu beitragen, dass die Säurelast über die Zeit im Körper steigt. Hierzu zählen Rauchen, Stress und permanente seelische Belastung, übermäßige sportliche Aktivität, dauerhafte Medikamenteneinnahme sowie regelmäßige Diäten oder lange Fastenzeiten.

Ebenso fordern chronische Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Nieren- und Lungenerkrankungen, Gicht oder Osteoporose den körpereigenen Puffersystemen einiges ab. In diesen Fällen können basenbildende Lebensmittel dabei unterstützen, körpereigene Depots zu schonen.

Um eine Azidose zu diagnostizieren, reicht die einmalige pH-Messung im Urin nicht aus. Aussagekräftiger sind die Bestimmung der Netto-Säureausscheidung im 24-h-Sammelurin oder eine Blutanalyse.

© Foto: toeytoey2530 / Getty Images / iStock (Symbolbild mit Fotomodell)

Praktische Empfehlungen

Wer sich an die Empfehlungen „Gut essen und trinken“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hält und sich überwiegend von basenbildendem Obst und Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten sowie Nüssen und pflanzlichen Ölen ernährt, ist auf der sicheren Seite. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass ein übermäßiger Konsum von Hülsenfrüchten und Vollkorngetreideprodukten wiederum ein Ungleichgewicht zwischen Basen und Säuren begünstigt.

Wer viele Fertigprodukte verzehrt oder sich über einen längeren Zeitraum extrem einseitig ernährt, kann den Organismus mit entsprechenden Produkten aus dem OTC-Bereich unterstützen. Chronisch Kranke sollten mit ihrem Arzt sprechen.