Zertifizierte Fortbildung: Klimakterium

- Die Menopause ist die letzte natürliche Menstruationsblutung einer Frau und beendet ihre fruchtbare Lebensphase.

- Schwankende Hormonspiegel im Klimakterium stören im Hypothalamus die Temperaturregulation und führen zu Hitzewallungen und Schweißausbrüchen.

- Es können psychovegetative Störungen auftreten wie Stress, nervöse Unruhe, depressive Verstimmungen und Schlafstörungen.

- Im Gegensatz zur systemischen Hormonersatztherapie kann eine vaginale Östrogentherapie Harninkontinenz und Miktionshäufigkeit lindern.

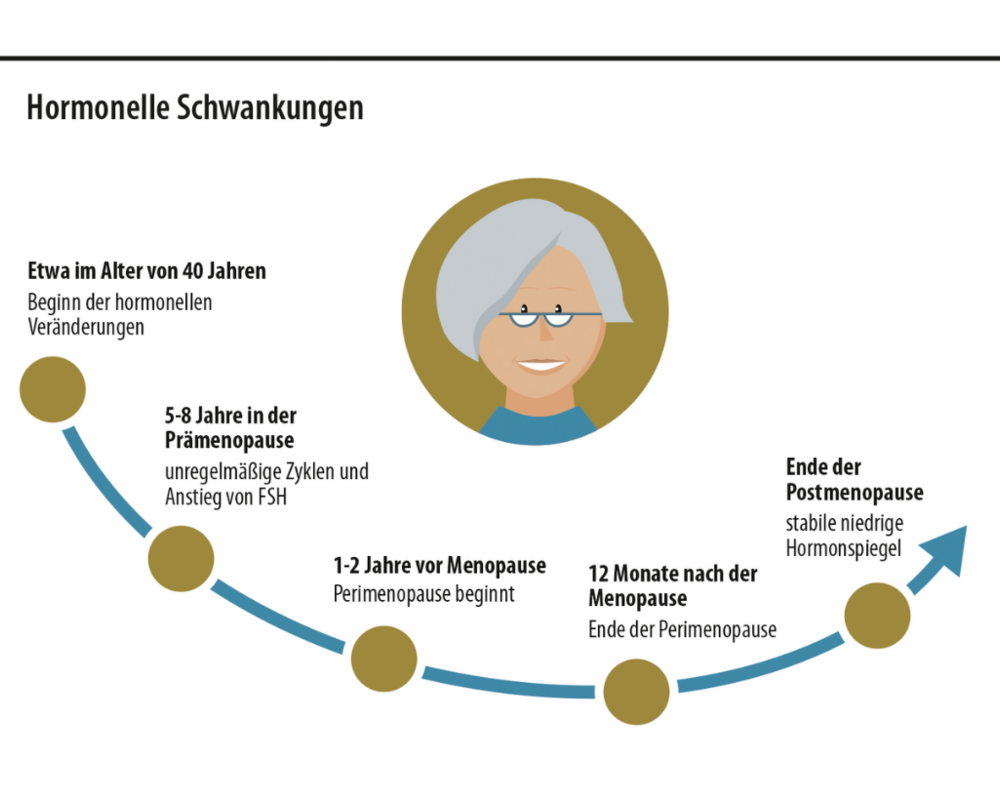

Etwa ab dem 40. Lebensjahr beginnt sich die natürliche hormonelle Regulation der Frau zu verändern. Sie kommt in die Wechseljahre (Klimakterium), die mit der Prämenopause beginnen.

In diesen ersten fünf bis acht Jahren entfällt gelegentlich ein Eisprung, wodurch die Bildung des Gelbkörpers und damit die Produktion von Progesteron unterbleibt. Das führt zu Zyklusunregelmäßigkeiten und einem Gegensteuern der Hirnanhangdrüse (Adenohypophyse), die vermehrt das Follikelstimulierende Hormon (FSH) ausschüttet, um vergeblich die Progesteronproduktion wieder anzukurbeln.

Ein bis zwei Jahre vor der letzten Zyklusblutung (Menopause) fängt die Perimenopause an und ist zwölf Monate nach dieser beendet. Es folgt die Postmenopause. Während der Progesteronspiegel bereits zu Beginn des Klimakteriums rasch abfällt, sinkt der Östrogenspiegel mehr oder weniger gleichmäßig über die Jahre, bis beide Hormone zum Ende der Postmenopause ein stabiles, niedriges Niveau erreicht haben.

Lernziele

Nach Lektüre dieser Lerneinheit wissen Sie, ...

- in welche Phasen das Klimakterium unterteilt wird.

- welche typischen Beschwerden auftreten können.

- was Sie bei urogenitalen Problemen empfehlen können.

- wann und wie eine Hormonersatztherapie eingesetzt wird.

- welche Pflanzen genutzt werden können.

Menopause und Verhütung

Die letzte Zyklusblutung einer Frau wird als Menopause bezeichnet und beendet ihre fruchtbare Lebensphase. Dieser Zeitpunkt lässt sich nur rückwirkend sicher bestimmen, denn selbst nach einer mehrmonatigen Pause kann es immer wieder zu Menstruationsblutungen kommen. Auch wenn die Zyklen mit einem tatsächlichen Eisprung im Verlauf der Wechseljahre immer weniger werden und damit die Empfängniswahrscheinlichkeit sinkt, wird eine zuverlässige Verhütung bis zum Ende der Perimenopause empfohlen.

Durchschnittlich tritt die Menopause im Alter von 51 bis 52 Jahren ein. Der Zeitpunkt für dieses natürliche Ereignis kann individuell jedoch sehr unterschiedlich liegen zwischen dem 45. und 60. Lebensjahr. Rauchen und Mangelernährung führen häufig zu einer früheren Menopause. Regelmäßiger Alkoholkonsum verschiebt den Eintritt auf einen späteren Zeitpunkt. Abgesehen davon kann die Menopause auch künstlich herbeigeführt werden, beispielsweise durch Entfernung der Eierstöcke oder eine Behandlung mit Antiöstrogenen.

Die hormonellen Veränderungen im Klimakterium, besonders der sinkende Östrogenspiegel, lassen das Bindegewebe schwächer werden und die Haut austrocknen.

© Foto: Cecilie_Arcurs / Getty Images / iStockphoto (Symbolbild mit Fotomodell)

Typische Beschwerden

Mit den hormonellen Veränderungen können verschiedene Symptome einhergehen wie Zyklusunregelmäßigkeiten, nächtliche Schweißausbrüche, Hitzewallungen, Flush, Gewichtszunahme (vor allem im Bauchbereich), Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und Konzentrationsstörungen. Das Kopfhaar wird lichter mit einer gleichzeitigen Tendenz zur Vermännlichung der Gesichtsbehaarung. Haut und Schleimhäute werden trocken, was unter anderem zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr führen kann und Harnwegsinfektionen begünstigt. Das Bindegewebe baut ab. Es entstehen vermehrt Falten und die Neigung zur Harninkontinenz. Darüber hinaus steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und die abnehmende Knochendichte erhöht die Osteoporosegefahr.

Vasomotorische Symptome

Schwankende Hormonspiegel können in den Wechseljahren im Hypothalamus eine Störung der Temperaturregulation auslösen und über eine Veränderung der Vasomotorik zu Hitzewallungen und Schweißausbrüchen führen. Vor allem ein abfallender Östrogenspiegel löst den Nervenimpuls aus, die Blutgefäße in der Haut plötzlich weit zu stellen (Vasodilatation). Die gesteigerte Durchblutung führt zu Hautrötung. Im Gesicht und am Hals wird sie Flush genannt. Gleichzeitig setzt ein Hitzegefühl ein mit einer raschen Wärmeabgabe über die Haut, die von heftigem Schwitzen begleitet ist. Das kann anschließend ein Frösteln nachsichziehen.

Tagsüber hilft eine Kleidung in „Zwiebeltechnik“, die sich rasch an die spontanen Bedürfnisse anpassen lässt. Nachts können Hitzewallungen die Ruhe erheblich stören, insbesondere, wenn die Frauen nicht nur vom Hitzeschub geweckt werden, sondern so stark durchgeschwitzt sind, dass sie sich umziehen und eventuell sogar die Bettwäsche wechseln müssen.

Medikamentös werden die Symptome mit einer Hormonersatztherapie oder alternativ mit Phytoöstrogenen behandelt. Ergänzend dazu oder auch als alleiniger Ansatz kann eine kognitive Ver- haltenstherapie helfen, verstärkende Gedanken und Verhaltensweisen zu mindern und damit weniger Hitzewallungen zu erleiden. Eine schnelle Hilfe bieten kalte Unterarmbäder. Ein Tee aus Salbeiblättern hemmt das Schwitzen. Davon kann dreimal täglich eine Tasse getrunken werden. Die Anwendung sollte allerdings wegen des Thujongehaltes nicht länger als vier Wochen erfolgen.

© Foto: DAS PTA MAGAZIN / Illustration: Matthias Emde

Psychovegetative Symptome

Eine weitere Folge der klimakterischen Hormonumstellungen sind psychovegetative Störungen. Sie werden als Stress, Konzentrationsprobleme, nervöse Unruhe, Ängstlichkeit und depressive Verstimmung wahrgenommen. Am häufigsten sind Schlafstörungen, die als Ein- und Durchschlafstörungen auftreten. Eine verminderte Produktion an Melatonin verschlechtert das Einschlafen. Abnehmende Blutspiegel an Östrogen und Progesteron reduzieren darüber hinaus die Anzahl der Tiefschlafphasen, wodurch ein häufigeres nächtliches Erwachen begünstigt wird.

Die Einbußen an Lebensqualität können enorm sein und sind behandlungsrelevant, wenn die Störungen in mindestens drei Nächten pro Woche über mindestens ein Vierteljahr auftreten. Dadurch sind sie nicht nur ein akuter Stressfaktor. Lang anhaltende Schlafprobleme begünstigen zudem die Entstehung von Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck und kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall.

Behandlung-- Solange die Beschwerden moderat sind, können sie in der Selbstmedikation behandelt werden. Johanniskrautextrakt kann bei psychovegetativen Störungen und depressiven Verstimmungen eingenommen werden. Phytopharmaka aus Baldrianwurzel, Hopfenzapfen, Lavendelblüten, Melissenblättern und Passionsblumenkraut helfen bei nervös bedingten Einschlafstörungen, müssen aber wie die meisten Phytopharmaka über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.

In der Kombination mit Hitzewallungen und nächtlichen Schweißausbrüchen ist Traubensilberkerzenwurzelstock (Cimicifuga) eine Alternative. Nicht verschreibungspflichtige Antihistaminika wie Doxylamin und Diphenhydramin sind bei Schlafstörungen nur zur kurzfristigen Anwendung (am besten nur Einzelgaben) empfohlen und können Tagesmüdigkeit begünstigen.

Melatonin-- Als Arzneimittel kann das Schlafhormon Melatonin in der Stärke zwei Milligramm für Patienten ab 55 Jahre für eine Kurzzeittherapie bis zu 13 Wochen lang verordnet werden. Als Melatoninnebenwirkungen können unter anderem Gereiztheit, Aggressionen und eine Verstärkung bestehender Depressionen eintreten. Nicht immer ist die verschreibungspflichtige Variante nötig. Häufig helfen bereits niedriger dosierte Melatoninprodukte, die in der Apotheke als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden.

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass Antidepressiva aus der Gruppe der SSRI und SNRI im Zusammenhang mit klimakterischen Schlafstörungen einen positiven Effekt besitzen. Paroxetin (SSRI) hilft gleichzeitig gegen Hitzewallungen. Benzodiazepine sollten wegen einer Erhöhung der Sturzgefahr und der Toleranzentwicklung nur kurzfristig und in Ausnahmefällen verordnet werden. Eine kombinierte Östrogen-Gestagen-Therapie kann ebenfalls in den Wechseljahren psychovegetative Symptome verbessern. Progesteron als Gestagen hat den Vorteil, dass sein Abbauprodukt Allopregnanolin über Angriff am GABA-Rezeptor schlaffördernd wirkt.

Unruhe, Stimmungstiefs und Schlafstörungen sind in dieser Zeit des Wechsels keine Seltenheit. OTC-Arzneimittel können helfen.

© Foto: TatyanaGl / Getty Images / iStockphoto (Symbolbild mit Fotomodell)

Vaginale Atrophie

Etwa jede zweite Frau leidet in den Wechseljahren unter einer trockenen Vaginalschleimhaut. Mit sinkendem Östrogenspiegel nimmt die Schleimhautdurchblutung ab. Die Schleimhaut wird langsam dünner, die Produktion des Schleims nimmt ab. Das fördert Juckreiz, Brennen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspaneurie). Bei mechanischer Beanspruchung neigt sie zu Einrissen, woraus sich sich Entzündungen entwickeln können. Das führt gerade in der Selbstmedikation häufig zur Fehleinschätzung, und die Betroffenen denken, sie hätten „schon wieder“ eine vaginale Pilzinfektion.

Der sinkende Östrogenspiegel hat viele Auswirkungen.

Östrogene sind zudem für den Einbau von Glykogen im Vaginalepithel verantwortlich, das Milchsäurebakterien für die Produktion von Milchsäure benötigt. Eine Abnahme führt dazu, dass die Bakterien nicht mehr in der Lage sind, das vor Infektionen schützende saure pH-Milieu in der Vaginalschleimhaut aufrechtzuerhalten.

Selbstmedikation-- Befeuchtungs- und Gleitmittel in Form von Gels, Cremes oder Ovula können die Symptome Juckreiz und Brennen im Genitaltrakt lindern. Sie enthalten hydratisierende Polymere wie Hyaluronsäure oder Aloe Vera sowie beruhigende und reibungslindernde Lipide wie Shea Butter, Mandel- oder Jojobaöl. Vaginalzäpfchen oder Gele mit Milchsäure helfen lokal, die entzündungshemmende Vaginalflora wieder aufzubauen.

Topisches Östrogen-- Für stärkere Beschwerden gibt es Östrogenpräparate zur lokalen Anwendung in Form von Gelen, Cremes oder als Vaginalinsert. Dosierung und Anwendungsdauer sind sehr unterschiedlich; daher sollte für die Beratung stets die Fachinformation zurate gezogen werden.

Harntrakt

Östrogene verstärken den Druck, der notwendig ist, um die Harnröhre zu verschließen. Sie sollen auch den Schwellenwert erhöhen, bei dem es spürbar an der Zeit ist, die Blase zu entleeren. Ein Mangel kann daher Harndrang und Harninkontinenz begünstigen. Zudem fördert der Hormonmangel die Schleimhautatrophie im Bereich des unteren Harntrakts, was unter anderem zu Schmerzen beim Wasserlassen führen kann.

Eine Fehlinterpretation der Symptome als Harnwegsinfekt führt häufig zu unnötiger und ineffektiver Antibiotikaverordnung. Es lohnt sich, gerade bei vermeintlichen Rezidiven die tatsächlichen Ursachen zu hinterfragen.

Harninkontinenz-- Östrogene nehmen Einfluss auf eine vorhandene Harninkontinenz. Allerdings ist hier die Applikationsart von Bedeutung: Während eine systemische Hormonersatztherapie häufig die Harninkontinenz verstärkt, ist die vaginale Östrogentherapie sogar eine Therapieoption bei überaktiver Blase und kann eventuell helfen, die Drangsymptomatik und Miktionshäufigkeit zu senken, sofern urologische Erkrankungen ausgeschlossen wurden. Ergänzend sollte ein regelmäßiges Training der Beckenbodenmuskulatur durchgeführt werden.

Harnwegsinfekte-- Die Veränderung des Schleimhautmilieus und der damit verbundene pH-Anstieg begünstigen rezidivierende Infekte der unteren Harnwege, deren Häufigkeit mit dem Alter zunimmt. Eine hormonelle Lokaltherapie mittels Creme oder Hormonring kann die Rezidivhäufigkeit senken. Das ist nicht der Fall bei oraler Östrogentherapie. Erst wenn die Hormontherapie nicht das gewünschte Resultat bringt, sollte eine antibiotische Langzeitprävention erfolgen.

Etwa jede dritte Frau in Europa entwickelt nach dem 50. Lebensjahr eine Osteoporose und erleidet aufgrund der verminderten Knochendichte eine Fraktur.

© Foto: Jirapong / stock.adobe.com (Symbolbild mit Fotomodell)

Osteoporose

Eine Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die durch eine niedrige Knochenmasse und eine mikroarchitektonische Verschlechterung des Knochengewebes charakterisiert ist. Nach dem Auftreten des ersten osteoporosebedingten Knochenbruchs spricht man von einer manifesten Osteoporose. Das Frakturrisiko steigt mit der Abnahme der Knochendichte (BMD, bone mass density).

Etwa jede dritte Frau in Europa erkrankt nach dem 50. Lebensjahr an einer Osteoporose und erleidet infolge zu niedriger Knochendichte eine Fraktur, wobei die Häufigkeit mit zunehmendem Alter steil ansteigt. Betroffen sind vor allem der obere Bereich des Oberschenkelknochens, wie der Schenkelhals und der Bereich zwischen dem inneren und äußeren Rollhügel des Hüftgelenks. Typische Frakturstellen sind zudem Lenden- und Brustwirbel, der Oberarmknochen sowie die Speiche des Unterarms in Nähe des Handgelenks. Die Knochenbrüche führen zu Schmerzen, Immobilität, langwierigen Krankenhausaufenthalten, Invalidität und Pflegebedürftigkeit.

WHO-Definition-- Die WHO nutzt zur Einstufung der Osteoporose den T-Score. Dieser gibt als statistische Messgröße in Standardabweichungen an, wie weit der Knochenmineralgehalt vom Mittelwert einer 20- bis 29-jährigen Frau abweicht. Eine Osteoporose liegt demnach bei einem T-Score von -2,5 oder weniger vor. Gemessen wird dazu an der Lendenwirkbelsäule oder im Bereich des Schenkelhalses des Oberschenkelknochens.

Risikofaktoren-- Mit zunehmendem Alter steigt ganz allgemein die Prävalenz für eine Osteoporose. Frauen sind aufgrund des sinkenden Östrogenspiegels ab dem 50. Lebensjahr um ein Vielfaches stärker betroffen als Männer, vor allem bei einer frühzeitigen Menopause. Weiterhin steigt das Risiko, wenn es in der Vorgeschichte der Patientin oder ihrer leiblichen Eltern Knochenbrüche gab, insbesondere im Bereich der Wirbelkörper. Die Entstehung einer Osteoporose kann im Zusammenhang mit bestimmten Erkrankungen (u. a. Rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew, Hormon- oder Resorptionsstörungen) stehen und durch Medikamente gefördert werden, die sich auf den Knochenmineralhaushalt auswirken (u. a. Glukokortikoide) oder eine Sturzneigung begünstigen. Hinzu kommen Faktoren, die sich möglicherweise durch die Lebensführung positiv beeinflussen lassen wie Bewegungsmangel, Rauchen, Alkoholkonsum, Untergewicht und ein Mangel an Vitamin D und Calcium.

Wussten Sie, dass ...

- Isoflavonen aus Sojabohnen und Rotklee in der Erfahrungsheilkunde positive Effekte auf Wechseljahresbeschwerden zugesprochen werden?

- sie sich auf Haut- und Haarveränderungen, nachlassendes Gedächtnis, depressive Verstimmung, trockene Vagina, Osteoporose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auswirken sollen?

- Präparate auf Sojabasis mit täglich bis zu 100 mg Isoflavonen maximal zehn Monate angewendet werden sollten?

- bei Präparaten auf Rotkleebasis ein Vierteljahr lang täglich bis zu 43,5 mg Isoflavone eingenommen werden können?

Prophylaxe-- Für die Optimierung des Knochenstoffwechsels muss die Zufuhr einer ausreichenden Menge an Calcium (1 g/d) und Vitamin D3 (mindestens 800 I.E./d) sichergestellt werden. Supplemente werden nur empfohlen, wenn dies nicht über Ernährung und Sonnenlichtexposition erreicht werden kann. Auch Vitamin K wird zur Förderung des Knochenaufbaus nur bei bestehendem Mangel supplementiert (1,0 µg/kgKG/d). Die Ernährung sollte möglichst reich an Eiweiß sein und ein Körpergewicht im Normalbereich angestrebt werden (BMI 20 – 25 kg/m2). Auf Alkohol und Rauchen sollte verzichtet werden. Um Stürze zu vermeiden, ist zur regelmäßigen Bewegung unbedingt ein Muskel- und Koordination-aufbauendes Training zu empfehlen. Zudem können viele Stürze durch eine Optimierung der Sehhilfen und eine Umgebung ohne Stolperfallen vermieden werden.

Hormonersatztherapie

Ein früher Beginn einer Hormonersatztherapie (HRT) vor dem 60. Lebensjahr oder innerhalb von zehn Jahren nach der Menopause ist entscheidend für deren therapeutischen Nutzen. Er senkt sowohl das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als auch die Gesamtsterblichkeit. Neuen Erkenntnissen zufolge verlangsamt Östrogen die Alterung verschiedener Organe (u. a. Arterien, Leber und Immunsystem). Das hat der HRT eine regelrechte Renaissance beschert.

Nichtsdestotrotz müssen für eine HRT unerwünschte Nebenwirkungen individuell abgeklärt werden, wie das individuelle Risiko für venöse Thromboembolien, Herzinfarkt und Schlaganfall.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Risiko für hormonsensitive Tumorerkrankungen (Mamma- und Endometriumkarzinom) sowie dem Rezidivrisiko nach einer zurückliegenden Brustkrebserkrankung.

Ziele der HRT

Im Klimakterium dient die Hormonsubstitution nicht einfach dazu, die vorherigen physiologischen Verhältnisse wiederherzustellen. Erst wenn der postmenopausale Hormonmangel zu Krankheiten und Symptomen führt, die sich negativ auf die Lebensqualität auswirken, sollte therapiert werden. Mindestens einmal jährlich sollte zur Fortsetzung der Therapie eine Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen.

Absetzen-- Wird die HRT wegen vasomotorischer Symptome durchgeführt, sollte bereits vor Behandlungsbeginn die Kundin darauf hingewiesen werden, dass die Beschwerden nach dem Absetzen wiederkehren können. Ein allmähliches Ausschleichen kann das kurzfristige Auftreten der Symptome möglicherweise verringern, langfristig spielt es allerdings keine Rolle, ob die HRT langsam oder plötzlich abgesetzt wird.

Hormonkombination

Für eine HRT im Klimakterium werden verschiedene Östrogene eingesetzt. Sie können bei systemischer Gabe ein unerwünschtes Wachstum der Gebärmutterschleimhaut nachsichziehen und damit das Risiko für ein Endometriumkarzinom erhöhen. Sofern die Frauen noch eine Gebärmutter haben, wird das mit einer zusätzlichen oralen oder transdermalen Gestagentherapie verhindert. In der Peri- und frühen Postmenopause werden sie in der zweiten Zyklushälfte eingesetzt, ab der Menopause erfolgt die Gabe kontinuierlich. Bei alleiniger vaginaler Östrogentherapie gibt es keine Empfehlung für eine Kombination mit Gestagenen, da keine Hinweise auf ein unerwünschtes Wachstum der Gebärmutterschleimhaut vorliegen.

Herz-Kreislauf-- Frauen in der Peri- und Postmenopause haben in Abhängigkeit von ihren individuellen Risikofaktoren ein sehr unterschiedliches kardiovaskuläres Basisrisiko. Dieses hängt nicht nur von Grunderkrankungen wie Herzerkrankungen oder Bluthochdruck ab, sondern auch von Alter, Gewicht und genetischer Veranlagung. Vor Beginn einer Hormonersatztherapie sollte abgeklärt werden, ob eventuelle kardiovaskuläre Grunderkrankungen eine solche Therapie ausschließen.

Im Rahmen der Hormonersatztherapie erhöht die Kombination von Östrogen plus Gestagen das kardiovaskuläre Risiko nicht oder nur geringfügig. Unter alleiniger Östrogengabe bleibt das Risiko gleich. Zur Prävention der Koronaren Herzkrankheit ist eine HRT ungeeignet und sollte zur Behandlung klimakterischer Beschwerden vor dem 60. Lebensjahr begonnen werden.

Haarverlust in der Perimenopause ist eine häufige Folge hormoneller Veränderungen und kann das Selbstwertgefühl stark belasten.

© Foto: NicolasMcComber / Getty Images / iStockphoto (Symbolbild mit Fotomodell)

Haut und Haare

Ein Östrogenmangel beschleunigt die Alterung epidermaler Zellen und verlangsamt die Neubildung von Keratinozyten, die für die Produktion der Hornsubstanz zuständig sind. Zusammen mit der altersbedingten Veränderung der Kollagenfasern wird die Haut schlaffer und kann weniger feuchtigkeitsbindende Substanzen wie Hyaluronsäure einlagern. Durch diese Prozesse verliert die Haut Flüssigkeit und fühlt sich trocken und pergamentartig an. Es gibt Hinweise, dass eine in der Perimenopause begonnene HRT Alterserscheinungen der Haut reduzieren kann. Über diese kosmetischen Effekte hinaus wirkt sich eine Zunahme der Durchblutung günstig auf Heilungsprozesse aus. Die Frauen entwickeln seltener Hautulzera. Eine orale Kombinationstherapie mit Östrogenen und Gestagenen führt bei postmenopausalen Frauen zu einer Verbesserung von Elastizität, Hydratation und Dicke der Haut.

Östrogene sind der Grund dafür, dass Frauen im Allgemeinen ein längeres Haarwachstum haben als Männer, denn die Hormone unterstützen und verlängern in der Haarwurzel die Wachstumsphase (Anaphase). Im Rahmen einer Hormonersatztherapie können sie den häufig durch Androgendominanz hervorgerufenen Haarverlust in der Peri- und Postmenopause reduzieren. Dabei ist allerdings eine über viele Monate dauernde Latenzzeit zu berücksichtigen. Andere Ursachen für bestehende Haarprobleme werden nicht beeinflusst.

Bioidentische Hormone

Bioidentische Hormone sind strukturidentisch mir körpereigenen Hormonen. Sie werden vorzugsweise aus dem Diosgenin der Yamswurzel synthetisiert. Sie binden an die gleichen Rezeptoren wie endogene Hormone und entfalten dadurch eine vergleichbare physiologische Wirkung.

Sibirischer Rhabarber (Rheum rhaponticum) ist zwar verwandt mit dem hier abgebildeten Gewöhnlichen Rhabarber (Rheum rhabarbarum, Gemüse-R.), pharmakologisch aber viel interessanter. Seine Wurzel enthält Hydroxystilbene, die als Phytoöstrogene wirken.

© Foto: Liudmila / stock.adobe.com

Phytoöstrogene

Viele Frauen bevorzugen anstelle einer HRT eine Behandlung mit Phytoöstrogenen. Das sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wie Isoflavone (Sojabohnen, Rotklee), Lignane (Lein- und Sesamsamen) und Stilbene (Rhapontikrhabarber). Aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeit mit den Östrogenen können Isoflavone Östrogenrezeptoren beeinflussen. Bei niedrigem Östrogenspiegel ergänzen Phytoöstrogene deren Wirkung und aktivieren den Rezeptor. Liegen dagegen hohe Östrogenspiegel vor, können die körpereigenen Hormone zum Teil durch die milder wirksamen Phytoöstrogene verdrängt werden, was zur Wirkminderung führt.

Extrakte aus der Traubensilberkerze sind in der Therapie perimenopausaler Beschwerden gut untersucht.

© Foto: Katsiaryna Yeudakimava / Getty Images / iStockphoto

Cimicifuga-- Bei Hitzewallungen und Schweißausbrüchen können Arzneimittel mit einem Trockenextrakt des Traubensilberkerzenwurzelstocks (5,0 – 6,45 mg/d) eingesetzt werden. Allerdings sollte dies bei gleichzeitiger Östrogenanwendung nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Dasselbe gilt bei der Anwendung im Zusammenhang mit ös- trogenabhängigen Tumoren wie hormonabhängigem Brustkrebs oder Endometriumkarzinom,

Rhapontikrhabarber-- Die Wurzel des Rhapontikrhabarbers enthält Hydroxystilbene, die als Phytoöstrogene wirken. Sie helfen bei wechseljahresbedingten psychischen und neurovegetativen Störungen wie Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen und Ängstlichkeit.

Lebensstil

Ein aktiver Lebensstil mit dem Verzicht auf Rauchen und Alkohol kann vielen Wechseljahresbeschwerden entgegenwirken. Um eine unerwünschte Gewichtszunahme zu vermeiden, sollte die Kalorienzufuhr auf den hormonell bedingt niedrigeren Grundumsatz angepasst werden. Mit Krafttraining und Bewegung an der frischen Luft werden Immunsystem, Herz und Kreislauf gestärkt, und einer Osteoporose wird vorgebeugt. Gleichzeitig hilft Sport beim Stressabbau und vermindert psychovegetative Beschwerden. Das Wohlbefinden hängt auch vom Schlaf ab, zumal Tagesmüdigkeit das Sturzrisiko erhöht. Bei Schlafstörungen sollte besonders auf die Schlafhygiene geachtet werden.

Interessenskonflikt: Die Autorin erklärt, dass keinerlei Interessenskonflikte bezüglich des Themas vorliegen.