Ernährungsmythen: Brauchen Sportler Eiweißdrinks?

- Für viele Empfehlungen im Gesundheits- und Fitnessbereich gibt es keine oder nur unzureichend wissenschaftliche Belege.

- Drei Behauptungen nehmen wir in diesem Artikel genauer unter die Lupe: „Sportler brauchen Eiweißdrinks“, „Fett ist immer schlecht“ und „Smoothies sind gesund“.

- Die Aussagen haben nicht pauschal Bestand, sondern es lohnt sich eine differenzierte Betrachtung.

Sportler, die ihre Gesundheit stärken wollen, und ambitionierte, wettkampfbegeisterte Breitensportler setzen mitunter auf bestimmte Nährstoffe und Lebensmittel. Viele bevorzugen Eiweißdrinks, meiden Fette und greifen zu Smoothies. Im Folgenden zeigen wir, ob dies tatsächlich die Leistungsfähigkeit, Fitness und Gesundheit steigert.

Sportler brauchen Eiweißdrinks

Eiweißdrinks sollen den Muskelaufbau fördern und die Regeneration nach Training oder Wettkampf unterstützen. Sie werden in der Regel in Form von Pulvern zum Anrühren angeboten und enthalten meist Molkenproteinkonzentrate, -isolate oder -hydrolysate.

Auch pflanzliche Eiweiße können verarbeitet sein. Häufig sind Süßstoffe oder Zucker, Aromen, Vitamine, Mineralstoffe, Verdickungs- und Trennmittel zugesetzt. Der Eiweißgehalt eines fertigen Drinks liegt bei 20 bis 30 Gramm pro Portion.

Ernähren sich Sportler dann noch eiweißreich (z. B. viel Fleisch, Quark, Eiweißbrot, Hülsenfrüchte), nehmen sie damit nicht selten bis zu vier Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu sich.

Studien

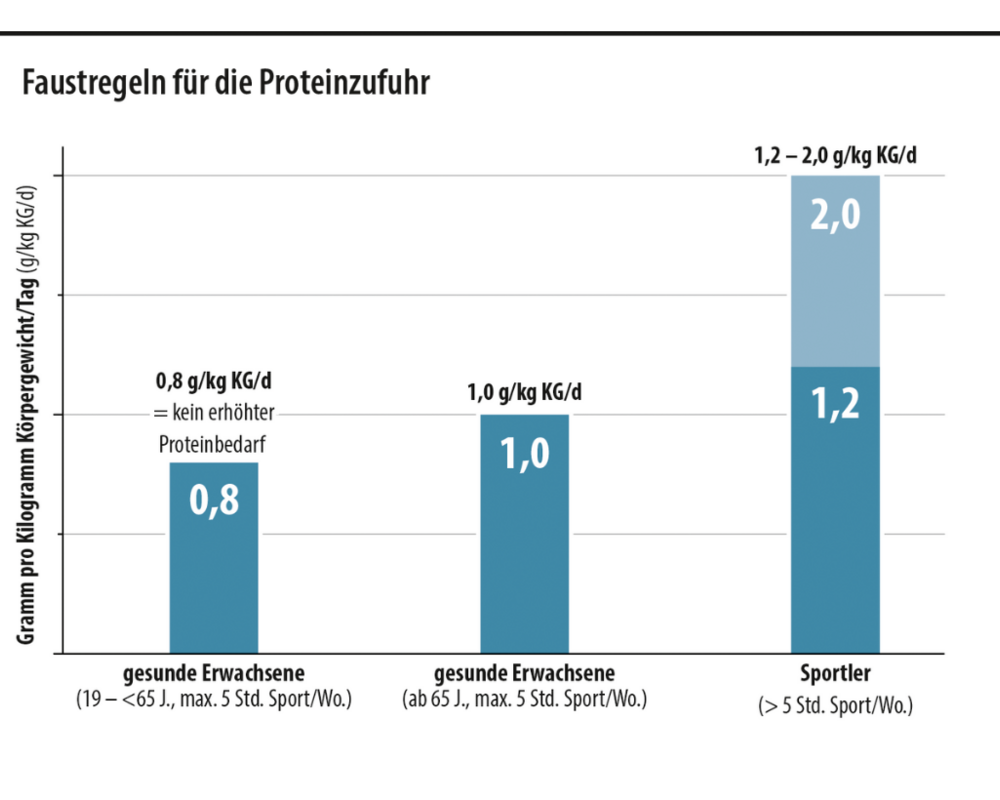

Untersuchungen belegen, dass eine Proteinzufuhr, die über die allgemeine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Erwachsene (0,8 g/kg KG/d) hinausgeht, die Leistung von Sportlern im Leistungs- oder ambitionierten Breitensport durchaus fördern kann. Darauf verweist zum Beispiel eine Metaanalyse der Universität Maastricht von 2012. Im Mittelpunkt standen Kraftsportler, die zwei- bis fünfmal pro Woche über sechs bis 24 Wochen hinweg trainierten. Die Forscher stellten fest, dass eine Eiweißgabe von durchschnittlich 42 Gramm zusätzlich zur normalen Kost zu einem Zuwachs an Muskelmasse und -kraft führte. Dabei war es unerheblich, ob das zusätzliche Eiweiß über Supplemente oder eiweißreiche Lebensmittel zugeführt wurde.

Auch Ausdauersportler wie Marathonläufer profitieren von einer höheren Proteinzufuhr. Eiweiß wird zur Energiegewinnung herangezogen, wenn die Kohlenhydratreserven aufgebraucht sind. In einer Studie der Universität Toronto von 2016 schätzen die Forscher den täglichen Proteinbedarf für ausdauertrainierte Langstreckenläufer auf durchschnittlich 1,83 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.

Ernährungsmythen: Macht Brot dick?

Auf der Suche nach Tipps zum Abnehmen stolpern viele über Halbwahrheiten, vage Behauptungen und Irrtümer. Wir checken drei Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt, damit Sie zur Aufklärung beitragen können.

Eine Proteinzufuhr, angepasst an Sportart und Belastung, kann laut DGE den Trainingsprozess sinnvoll unterstützen und die Leistungsfähigkeit fördern.

© Foto: DAS PTA MAGAZIN / Illustration: Matthias Emde

Fazit

Kraft- und Ausdauersportler im Leistungs- oder ambitionierten Breitensport haben einen erhöhten Eiweißbedarf im Vergleich zu Personen mit geringerer körperlicher Aktivität. Bei einem wöchentlichen Trainingsumfang von fünf Stunden und mehr empfiehlt die DGE daher, die Eiweißzufuhr in Abhängigkeit von Trainingsumfang, -intensität und -ziel zu erhöhen – auf 1,2 bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag.

Diese Menge reicht für den Mehrbedarf zwecks Energiebereitstellung und gewährleistet Muskelaufbau, -erhalt und -regeneration. Eiweißdrinks oder spezielle eiweißreiche „Sportlerprodukte“ sind dafür nicht notwendig. Der erhöhte Bedarf kann gut über natürliche proteinhaltige Lebensmittel gedeckt werden. Empfehlenswert sind Fleisch, Fisch, Eier, Milch- und Milchprodukte sowie Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und Saaten. Auch Veganer und Vegetarier können durch eine geschickte Kombination pflanzlicher Eiweißlieferanten (z. B. Vollkornbrot mit Erdnussmus oder Käse, Reis mit Bohnen) ihren Mehrbedarf decken.

Eine fettreiche Ernährung kann Adipositas, Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Doch Fett ist nicht grundsätzlich zu verteufeln. Wie so häufig in der Ernährungswissenschaft, muss das Thema differenziert betrachtet werden.

© Foto: Md / generiert mit KI / stock.adobe.com

Fett ist immer schlecht

Ein Zuviel an Fetten in der Ernährung erhöht das Risiko für viele ernährungsmitbedingte Erkrankungen (z. B. Adipositas, Fettstoffwechselstörungen, koronare Herzkrankheiten). Die Verminderung der Fettzufuhr auf weniger als 30 Energieprozent stand daher über viele Jahre im Vordergrund der Ernährungsempfehlungen. Doch ist Fett tatsächlich immer schlecht? Nein, so der aktuelle Stand der Wissenschaft. Es muss differenziert werden.

Studie

Den Einfluss von Fettsäuren auf die Gesundheit belegen beispielsweise zwei 2010 und 2022 erschienene Metaanalysen aus den USA und Kanada. Danach erhöht ein steigender Konsum von gesättigten Fettsäuren die Serumkonzentration an ungünstigen Lipoproteinen mit niedriger Dichte (low density lipoproteins, LDL). Der Verzehr von ungesättigten Fettsäuren verringert hingegen die Serumkonzentrationen an LDL und Triglyceriden. Die Konzentration an günstigen Lipoproteinen mit hoher Dichte (high density lipoproteins, HDL) steigt.

Und noch etwas stellten die Forscher fest: Werden Fette, die reich an gesättigten Fettsäuren sind, vermehrt durch Fette ersetzt, die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, verringert sich das Risiko für Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Davon profitieren nicht nur Gesunde, sondern auch Herzkranke, wie die Lyoner Herzstudie mit über 400 Herzinfarktpatienten zeigt.

Fazit

Fette sind per se nicht schlecht. Im Gegenteil: Sie liefern Energie und essenzielle Fettsäuren, ermöglichen die Aufnahme fettlöslicher Vitamine und sind Träger von Geschmacks- und Aromastoffen. Die DGE empfiehlt Erwachsenen mit sitzender bis zeitweilig gehender oder stehender Tätigkeit und wenig anstrengender Freizeitaktivität täglich 30 Prozent der Energie in Form von Fett aufzunehmen. Für eine Frau mit einem Tagesenergiebedarf von 2.000 Kilokalorien ist dies eine tägliche Fettmenge von 70 Gramm. Bei körperlich anstrengender Tätigkeit können es mehr sein. Dabei gilt es, auf die Fettqualität zu achten. Bevorzugt werden sollten Lebensmittel, die reich an ungesättigten Fettsäuren sind, zum Beispiel pflanzliche Öle wie Rapsöl, Nüsse und Samen oder Seefisch.

Kaffee – ein Flüssigkeitsräuber?

Einmal in den Köpfen der Menschen festgesetzt, halten sich Ernährungsmythen meist hartnäckig. Die meisten entpuppen sich bei näherem Hinsehen als Irrtümer. Manche sind jedoch wahr. Wir klären auf.

Smoothies enthalten viel freien Zucker, sodass Fachgesellschaften empfehlen, sie nur hin und wieder höchstens einmal wöchentlich anstelle einer Portion Obst zu verzehren. Im Idealfall werden sie selbst zubereitet.

© Foto: Songkran / generiert mit KI / stock.adobe.com

Smoothies sind gesund

Viele Verbraucher schätzen die Mixgetränke aus Obst und/oder Gemüse als gesunde, schnelle Zwischenmahlzeit. Eine eindeutige Definition, welche Inhaltsstoffe ein Smoothie enthält, gibt es nicht. Basis sind Fruchtmark sowie püriertes Obst und Gemüse. Durch die Zugabe von Wasser, Frucht- oder Gemüsesäften entsteht die cremige (engl. smooth), trinkbare Konsistenz.

Smoothies können weitere Zusätze, beispielsweise Milchbestandteile, Zucker, Vitamine, Mineralstoffe und Zusatzstoffe (z. B. Aromen, Verdickungsmittel) enthalten. Mittlerweile gibt es ein großes Angebot an fertigen Smoothies im Handel. Doch sind diese tatsächlich gesund und eine Alternative zu Obst und Gemüse?

Studien

In den letzten Jahren haben verschiedene Organisationen die Inhaltsstoffe fertiger Smoothies unter die Lupe genommen. Sie alle bemängeln die zum Teil hohen Zuckermengen. So untersuchte Stiftung Warentest zum Beispiel 25 Obst- oder Gemüsesmoothies und fand in diesen rund 13 bis 38 Gramm freien Zucker pro Flasche (237 – 300 ml). Da Obst naturgemäß mehr Zucker enthält als Gemüse, wiesen Obstsmoothies höhere Mengen auf als reine Gemüsesmoothies. Besonders hohe Zuckermengen fanden sich in Smoothies mit hohen Fruchtsaftmengen.

Ein Obstsmoothie sättigt zudem schlechter als ein Salat aus derselben Menge gleicher Früchte. Zu diesem Ergebnis kam 2018 eine britische Forschergruppe der Universität Bristol. Sie geht davon aus, dass das längere Kauen ganzer Früchte das Sättigungsgefühl eher fördert als das schnelle Trinken der gleichen Fruchtmenge in pürierter Form.

Fazit

Laut Empfehlung der Fachgesellschaften sollten höchstens zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr aus freiem Zucker bestehen. Bei 2.000 Kilokalorien pro Tag sind das maximal 50 Gramm. Diese Menge ist schnell erreicht, wenn neben einem Smoothie noch weitere zuckerhaltige Lebensmittel verzehrt werden.

Und auch für Smoothies gibt es eine Empfehlung seitens der DGE: Sie sollten nur hin und wieder höchstens einmal wöchentlich anstelle einer Portion Obst verzehrt werden. Empfehlenswert sind dann solche mit mindestens 50 Prozent an stückigem oder püriertem Obst oder Gemüse. Der Saftanteil sollte möglichst gering sein. Zuckerzusatz, Lebensmittelzusatzstoffe (z. B. Aromen) oder isolierte Nährstoffe sollten nicht enthalten sein. Beim Blick auf die Zutatenliste von fertigen Smoothies fällt auf, dass so gut wie keiner den DGE-Empfehlungen entspricht. Daher lohnt es sich, sie selbst zu mixen.