Zertifizierte Fortbildung: Vitamine

- Der menschliche Körper benötigt Vitamine für viele wichtige Funktionen, kann sie aber nicht oder nur teilweise selbst herstellen, mit der Ausnahme Vitamin D.

- Der Bedarf an den meisten Vitaminen lässt sich in entwickelten Industrieländern über die Ernährung ausreichend decken.

- Eine Supplementation ist empfehlenswert, wenn im Alter, unter der Einnahme von Arzneimitteln, bei bestimmten Krankheiten oder unter besonderen Bedingungen (z. B. wenig Aufenthalt im Freien, kaum Verzehr von Obst und Gemüse) eine Unterversorgung droht.

- Aktuellen Studien zufolge birgt eine übermäßige Vitaminzufuhr, etwa durch hoch dosierte Nahrungsergänzungsmittel, verschiedene Risiken wie eine Erhöhung des Krebsrisikos.

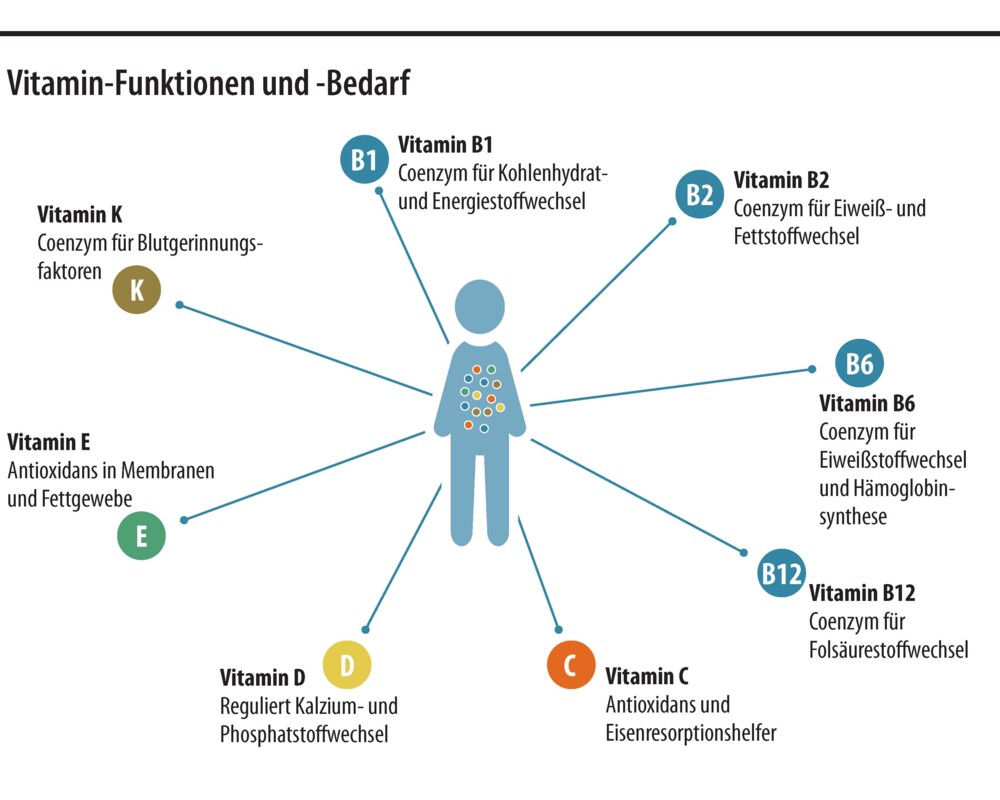

Vitamine sind organische Substanzen, die im Stoffwechsel des Menschen wichtige Funktionen erfüllen. Der Körper kann Vitamine nicht oder nur teilweise selbst herstellen (Ausnahme: Vitamin D). Sie müssen deshalb mit der Nahrung oder, wenn das nicht ausreicht, durch Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden.

Dabei gilt aber nicht die Devise „viel hilft viel“. Denn eine überhöhte Vitaminzufuhr kann auch Schaden anrichten. Bei Menschen, die aufgrund einer Erkrankung dauerhaft Medikamente einnehmen müssen, ist zu beachten, dass bestimmte Wirkstoffe die Aufnahme von Vitaminen aus der Nahrung verringern können.

Lernziele

Nach Lektüre dieser Lerneinheit wissen Sie, ...

- welches die wichtigsten Vitamine sind und welche Zufuhrempfehlungen es gibt.

- wie der Vitaminbedarf durch die Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel gedeckt werden kann.

- welche Risiken bei einer zu hohen oder zu geringen Vitaminzufuhr bestehen.

- wie sich die Einnahme von Arzneimitteln auf den Vitaminstatus auswirken kann.

Vitamine

Nach ihrer Löslichkeit werden Vitamine in wasserlösliche und fettlösliche Substanzen eingeteilt. Vitamin C und die Vitamine der B-Gruppe sind wasserlöslich, Vitamin A, D, E und K dagegen fettlöslich. Diese Eigenschaft hat Auswirkungen auf ihre Resorption aus der Nahrung und auf die Speicherung im Körper.

Neben den hier beschriebenen Vitaminen wurden weitere Substanzen den B-Vitaminen zugeordnet. Die Bezeichnungen B3 für Niacin, B5 für Pantothensäure, B7 für Biotin und B9 für Folat (synth. Folsäure) haben sich jedoch nicht überall durchgesetzt. In kombinierten Nahrungsergänzungsmitteln sind häufig auch Vitamin-ähnliche Substanzen (Vitaminoide) wie Cholin, Pangamsäure oder Coenzym Q enthalten. Diese Substanzen kann der Körper jedoch selbst produzieren, außer wenn eine Stoffwechselerkrankung vorliegt.

Vitamin A

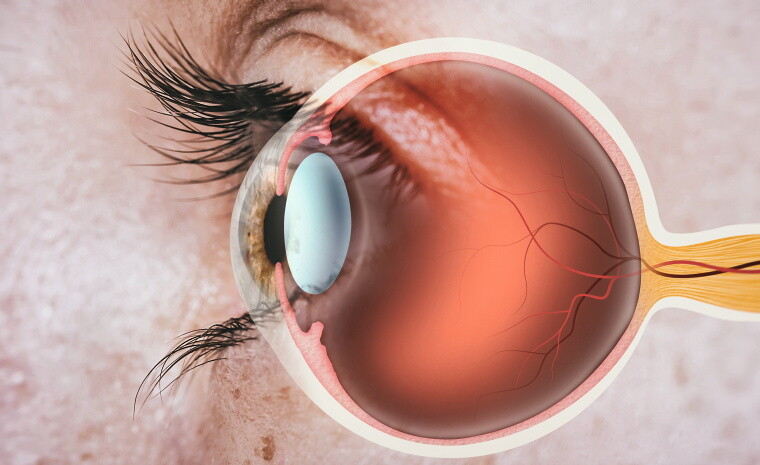

Vitamin A ist ein Oberbegriff für mehrere Verbindungen. Retinol und Retinsäureester kommen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs vor. Sie werden zu den aktiven Metaboliten Retinal und Retinsäure verstoffwechselt. Synthetische Retinsäure-Derivate, die in Arzneimitteln oder Kosmetika enthalten sind, sind Tretinoin und Isotretinoin. Der Begriff Provitamin A steht für Carotinoide, von denen es mehrere hundert Varianten gibt. Sie werden durch Enzyme im Darm, in der Leber und in der Lunge beispielsweise in Retinol oder Retinal umgewandelt. Deshalb können Menschen, die keine tierischen Lebensmittel verzehren, mit Carotinoiden ihren Vitamin-A-Bedarf decken. Zur besseren Resorption sollte gleichzeitig etwas Fett verzehrt werden. Der wichtigste Vertreter der Carotinoide ist Beta-Carotin. Vitamin A ist wichtig für das Sehvermögen.

In den Stäbchen der Netzhaut bildet es eine Verbindung (Rhodopsin), die für die Unterscheidung von Hell und Dunkel verantwortlich ist. Außerdem ist das Vitamin wichtig für die Fortpflanzung (z. B. die Spermatogenese und die Embryonalentwicklung), für Haut und Schleimhaut und auch für das Immunsystem. Demzufolge kann ein Mangel beispielsweise Sehstörungen (Nachtblindheit), eine erhöhte Infektanfälligkeit sowie bei Schwangeren Fehlbildungen des Fötus zur Folge haben. Die Haut kann schuppig und rissig werden sowie mit einer übermäßigen Verhornung reagieren, wenn Vitamin A fehlt.

Tab. 1: Lebensmittel mit hohem Vitamingehalt |

|||

|

Vitamin |

Reichlich enthalten in (Gehalt pro 100 g Lebensmittel) |

Zufuhrempfehlung der DGE/d für Erwachsene (19–65 J.1) |

|

|

männlich |

weiblich |

||

|

A |

Spinat, gek.: 440 µg; Süßkartoffel, gek.: 623 µg, Honigmelone: 389 µg; Karotte, gek.: 783 µg; Kalbsleberwurst: 6534 µg |

850 µg2 |

700 µg |

|

B1 |

Naturreis, gek.: 0,41 mg; Erdnüsse, geröstet: 0,25 mg; Weizenvollkornbrot: 0,25 mg; Rindfleisch: 0,1 mg |

1,33/1,2 mg |

1,0 mg |

|

B2 |

Champignons: 0,42 mg; Mandeln, süß: 0,62 mg; Hühnerei: 0,4 mg; Rinderleber: 3,0 mg; Kuhmilch: 0,18 mg |

1,4/1,34 mg |

1,1/1,04 mg |

|

B6 |

Wildreis, gek.: 0,07 mg; Paprika, rot, roh: 0,45 mg; Blattspinat: 0,22 mg; Seelachs, gek.: 0,3 mg |

1,6 mg |

1,4 mg |

|

B12 |

Hühnerei, gek.: 1,14 µg; Rindfleisch, gek.: 4,5 µg; Gouda: 2,2 µg; Joghurt 1,5 %: 0,4 µg; Mozzarella 20 % Fett i. Tr.: 2,0 µg |

4,0 µg |

|

|

C |

Johannisbeeren, schwarz: 177 mg; Orange: 45 mg; Brokkoli: 94 mg; Kiwi: 44 mg; Apfel: 12 mg |

110 mg |

95 mg |

|

D |

Lachs: 16 µg; Makrele: 4 µg; Champignons: 1,9 µg; Rinderleber: 1,7 µg; Hühnerei: 2,9 µg; Vollmilch 3,5 %: 0,09 µg |

20 µg5 |

|

|

E |

Weizenkeimöl: 174 mg7; Haselnüsse: 26 mg; Olivenöl: 12 mg; Tomaten: 0,8 mg; Mandeln: 7 mg |

13–15 mg6,7 |

12 mg |

|

K |

Petersilie: 421 µg; Brokkoli: 155 µg; Kartoffeln, gek.: 24 µg; Grünkohl: 817 µg; Rosenkohl: 236 µg |

70/808 µg |

60/658 µg |

Nach den Zufuhrempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), 1 ab 65 J. ist der Vitaminbedarf identisch zu < 65 J. oder sinkt leicht ab; 2 µg Retinol-Aktivitätsäquivalent pro Tag: 1 µg Retinol = 12 µg ß-Carotin = 24 µg andere Provitamin-A-Carotinoide; 3 19–25 J.; 4 51–65 J.; 5 Schätzwert bei fehlender endogener Synthese, 1 µg=40 I.E.; 6 19–25 J.: 15 mg, 25–51 J.: 14 mg, 51–65 J.: 13 mg; 7 Tocopherol-Äquivalent; 8 61–65 J.

Risiko-- Beta-Carotin wurde eine Zeitlang als Schutzfaktor vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen angepriesen, besonders für Raucher („Rauchervitamin“). Neuere Daten zeigen, dass eine zusätzliche Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel nicht empfehlenswert ist. Bei starken Rauchern mit bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen führte Beta-Carotin in Studien zu einem Anstieg der Lungenkrebsrate und der Zahl der Todesfälle. Möglicherweise ist auch für Nichtraucher eine erhöhte Zufuhr von isoliertem Beta-Carotin durch Nahrungsergänzungsmittel nicht ohne Risiko.

Vitamin A ist wichtig für das Sehvermögen. In den Stäbchen der Netzhaut bildet es Rhodopsin.

© Foto: SvetaZi / Getty Images / iStockphoto

Vitamin B1

Der chemische Name für dieses wasserlösliche Vitamin aus der B-Gruppe ist Thiamin, wobei Thiamindiphosphat die wirksame Verbindung ist. Vitamin B1 ist vor allem als Coenzym wichtiger Enzyme im Kohlenhydrat-, Eiweiß- und Energiestoffwechsel von Bedeutung. Deshalb steigt der Thiaminbedarf an, wenn sich der Energieumsatz erhöht, zum Beispiel in der Schwangerschaft. Der Thiaminbedarf lässt sich über die Ernährung decken (s. Tab. 1). Bei der Zubereitung von Speisen ist zu beachten, dass Vitamin B1 hitzeempfindlich ist. Bestimmte Arzneimittel können die Verfügbarkeit von Vitamin B1 verringern.

Vitamin B2

Vitamin B2 (Riboflavin) ist wie Vitamin B1 ein Coenzym verschiedener Enzyme des Eiweiß- und Fettstoffwechsels. Riboflavin ist auch am Stoffwechsel vieler anderer Vitamine (z. B. Vitamin B6) beteiligt. Deshalb kommt es in praktisch allen Zellen des Körpers sowie in vielen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln vor (s. Tab. 1). Zu beachten ist seine Lichtempfindlichkeit. Deshalb sinkt beispielsweise der Vitamin-B2-Gehalt von Obst, wenn es in der Sonne getrocknet wird. In entwickelten Industrieländern tritt ein Mangel an Riboflavin sehr selten auf.

Supplemente sind in manchen Fällen empfehlenswert.

Vitamin B6

Pyridoxalphosphat und chemisch verwandte Verbindungen bilden das Vitamin B6. Im menschlichen Körper ist Pyridoxalphosphat ein Coenzym wichtiger Enzyme des Eiweißstoffwechsels, der Hämoglobinsynthese und der Bildung von biogenen Aminen wie Dopamin und Serotonin. Deshalb kann ein Mangel zu einer Anämie sowie zu Haut- und Schleimhautveränderungen und Störungen der Nervenfunktion (periphere Neuropathien) führen. Vitamin B6 ist in zahlreichen Lebensmitteln enthalten (s. Tab. 1). Bei Getreide kommt es vor allem in den Randschichten und im Keim des Getreidekorns vor. Deshalb besitzt Vollkornmehl einen höheren Vitamin B6-Gehalt als Weißmehl.

Alkohol schädigt Transportmechanismen im Dünndarm. Davon ist besonders der Vitamin-B-Stoffwechsel betroffen. Häufig liegt bei Alkoholkranken ein Mangel vor.

© Foto: Prostock-Studio / Getty Images / iStockphoto (Symbolbild mit Fotomodell)

Vitamin B12

Typisch für die zum Vitamin B12 gehörenden Verbindungen ist ein Cobalt-Atom im Zentrum der Moleküle. Sie werden deshalb auch als Cobalamine bezeichnet. In Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln sind Cyanocobalamin und Hydroxocobalamin enthalten. Methylcobalamin ist eine der physiologisch wirksamen Verbindungen. Vitamin B12 ist ein Coenzym vieler wichtiger Enzyme, zum Beispiel des Folat-Stoffwechsels. Symptome eines Vitamin-B12-Mangels sind etwa Kraftlosigkeit, Schlafstörungen und Anämie. Nicht nur der Mensch ist unfähig, Vitamin B12 selbst herzustellen. Auch Pflanzen und Tiere sind dazu nicht in der Lage, sondern ausschließlich Mikroorganismen.

Wenn tierische Lebensmittel (s. Tab. 1) dennoch Vitamin B12 enthalten, liegt das daran, dass es dem Futter der Nutztiere zugesetzt wurde oder deren Darmbakterien das Vitamin produziert haben. Auch in fermentiertem Gemüse (z. B. Sauerkraut) ist Vitamin B12 in geringen Mengen enthalten. Trotz Supplementation kann es passieren, dass die Konzentration im Blut nicht ansteigt. Das liegt daran, dass für die Resorption im Magen ausreichende Mengen eines Transportproteins (Intrinsic factor) vorhanden sein müssen. Der Vitamin-B12-Protein-Komplex wird dann im Dünndarm resorbiert, das Transport-Vehikel abgespalten und für den Weitertransport im Blut das freie Cobalamin an Transcobalamin gebunden.

Der Bedarf an den meisten Vitaminen lässt sich in entwickelten Industrieländern über eine vielfältige und ausgewogene Ernährung ausreichend decken. Bestimmte Krankheiten und die Einnahme von Medikamenten sind Faktoren, die eine Unterversorgung begünstigen können.

© Foto: marilyna / Getty Images / iStockphoto

Vitamin C

Ascorbinsäure ist eine Verbindung, die sich sehr leicht oxidieren lässt und demzufolge andere Verbindungen reduziert. Deshalb zählt Vitamin C zu den Antioxidanzien und ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Die Gegenwart von Vitamin C erleichtert beispielsweise im Dünndarm die Resorption von Eisen aus eisenreichen Lebensmitteln, da dreiwertiges Eisen (Fe3+) zum besser bioverfügbaren zweiwertigen Eisen (Fe2+) reduziert wird.

Die leichte Oxidierbarkeit von Ascorbinsäure hat aber auch Nachteile: Kocht man Vitamin-C-haltige Lebensmittel (s. Tab. 1) lange, kann die Verbindung komplett oxidiert und damit für den Körper unwirksam werden. Beim Menschen, aber auch bei Primaten und Meerschweinchen, fehlt das Enzym zur Umwandlung von Glukose in Ascorbinsäure. Deshalb muss der Vitamin-C-Bedarf komplett über die Nahrung oder Supplemente gedeckt werden.

Raucher-- Bei rauchenden Personen liegt der Bedarf am Antioxidans Vitamin C höher. Deshalb unterscheiden sich die Zufuhrempfehlungen von denen für Nichtraucher:

- Raucher: 155 mg/d für Männer und 135 mg/d für Frauen

- Nichtraucher: 110 mg/d für Männer und 95 mg/d für Frauen

Vitamin D

Unter dem Begriff Vitamin D werden die biologisch aktive Verbindung Calcitriol und weitere (z. B. Calcidiol) zusammengefasst. Vitamin D nimmt unter den Vitaminen eine Sonderstellung ein, denn es kann in der Haut unter UV-B-Bestrahlung selbst produziert werden. Wer sich jedoch selten in der Sonne aufhält, dunkle Haut hat oder bestimmte Bekleidungsregeln befolgt (Muslime), kann über die Eigenproduktion nicht ausreichend versorgt sein. Auch im Alter ist die Fähigkeit zur Vitamin-D-Eigensynthese in der Haut reduziert. Außerdem reicht in unseren Breiten in vielen Monaten die UV-B-Strahlung für eine ausreichende Vitamin-D-Synthese nicht aus.

Eine Besonderheit dieses Vitamins ist, dass es Hormon-ähnlich wirkt, beispielsweise bei der Regulation des Calcium- und Phosphatstoffwechsels. Im Dünndarm sorgt Calcitriol für die Resorption von Calcium, in den Knochen stimuliert es die Mineralisation. Auch bei der Immunabwehr spielt Vitamin D eine Rolle. Über die Ernährung kann Vitamin D durch Fisch zugeführt werden (s. Tab. 1). Pflanzen bilden eine Vitamin-D-Vorstufe (Ergocalciferol), die der Körper zu Calcitriol umwandeln kann.

Vitamin E

Zu Vitamin E gehören verschiedene Verbindungen, die als Tocopherole bezeichnet werden (z. B. alpha-, gamma-Tocopherol). Sie haben ebenso wie Vitamin C antioxidative Eigenschaften. Weil Tocopherole jedoch fettlöslich sind, wirken sie vor allem in Membranen und im Fettgewebe, wo sie Lipide vor Oxidation schützen. Außerdem besitzen Tocopherole antientzündliche Eigenschaften. Tiere können keine Tocopherole synthetisieren, sodass pflanzliche Öle die Hauptlieferanten für Vitamin E sind (s. Tab. 1). Bei der Zubereitung von Speisen ist zu beachten, dass Tocopherole durch Sauerstoff, Licht und Hitze (z. B. Braten > 200 °C) zerstört werden können.

Vitamin K

Auch zu Vitamin K gehören verschiedene Verbindungen wie K1 (Phytomenadion) und K2 (Menachinon). Sie sind als Coenzyme an vielen wichtigen Stoffwechselwegen beteiligt, der bekannteste ist die Aktivierung von Gerinnungsfaktoren. K1 ist vor allem in grünen Blattsalaten enthalten, da es in den Chloroplasten der Pflanzenzellen produziert wird. K2 wird von Bakterien gebildet. Der Bedarf an Vitamin K kann gut durch die Ernährung gedeckt werden, außer bei Neugeborenen und Säuglingen, unter anderem weil die Muttermilch arm an diesem Vitamin ist. Damit es nach der Geburt nicht zu Blutungen aufgrund von Vitamin-K-Mangel kommt, wird Säuglingen prophylaktisch Vitamin K1 oral verabreicht.

© Foto: mixetto / Getty Images / iStockphoto (Symbolbild mit Fotomodellen)

Bei der Abgabe von Vitaminpräparaten ist Beratung wichtig.

Beratung

Die Gründe, weshalb Apothekenkunden ein Vitaminpräparat kaufen möchten, sind sehr verschieden. Beispielsweise geben sie an, dass sie nur sehr wenig Obst und Gemüse essen oder sich kaum im Freien aufhalten, um Vitamin D zu „tanken“, und deshalb eine Unterversorgung vermuten. Viele Menschen unter Dauermedikation wissen nicht, dass zahlreiche Wirkstoffe zu einer Unterversorgung mit bestimmten Vitaminen führen können. Deshalb sollten PTA dieses Thema im Beratungsgespräch aktiv ansprechen.

© Foto: © DAS PTA MAGAZIN / Illustration: Matthias Emde

Vitaminbedarf

Der aktuelle Vitaminbedarf des Menschen hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Er unterscheidet sich zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, er variiert in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und im Alter. Auch die Einnahme von Medikamenten kann den Vitaminbedarf verändern.

Verschiedene nationale und internationale Fachgesellschaften haben Empfehlungen zum Vitaminbedarf veröffentlicht. Dazu zählt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Auf ihrer Internetseite dge.de sind außerdem Empfehlungen zur Zufuhr von energieliefernden Nährstoffen, also Fetten, Eiweißen und Kohlenhydraten, sowie Mineralstoffen und Spurenelementen zu finden, die nicht Gegenstand dieser Fortbildung sind.

Für Vitamine gibt die DGE auf ihrer Internetseite Referenzwerte an, aufgeschlüsselt nach Altersgruppen sowie für Schwangere und Stillende. Der Begriff Referenzwert bedeutet Bezugswert und sagt aus, welche Mengen des Vitamins täglich zugeführt werden sollten, um die Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Ermittelt werden diese Werte auf Basis wissenschaftlicher Untersuchungen.

Doch nicht immer ist die Datenlage so gut, dass ein verlässlicher Wert angegeben werden kann. Deshalb wird bei Referenzwerten unterschieden zwischen empfohlener Zufuhr, Schätzwert und Richtwert. Die größte Aussagekraft besitzen Referenzwerte in Form der empfohlenen Zufuhr. Wenn der Vitaminbedarf nicht exakt angegeben werden kann, weil er nicht genau bekannt ist, wird ein Schätzwert ermittelt. Dagegen sind Richtwerte Zahlenwerte oder -bereiche von Nährstoffen, deren Bedarf sehr unterschiedlich ist.

Unterschreitung-- Wird die empfohlene Zufuhrmenge eines Vitamins kurzzeitig unterschritten, gerät der Mensch nicht automatisch und sofort in eine Mangelsituation. Erfolgt die Unterschreitung jedoch über einen längeren Zeitraum , besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Bedarf am jeweiligen Vitamin nicht ausreichend gedeckt wird.

Hypovitaminose-- Ein echter Vitaminmangel wird als Hypovitaminose bezeichnet. Die bekanntesten Vitaminmangelkrankheiten sind der Skorbut (Vitamin C-Hypovitaminose) und die Rachitis (Vitamin D-Hypovitaminose). In entwickelten Ländern treten Hypovitaminosen nur selten auf.

Messungen-- In den Medien kursieren viele Werbeaussagen, die suggerieren, dass Menschen einen Mangel an bestimmten Vitaminen haben könnten. Ob eine solche Unterversorgung tatsächlich besteht, lässt sich in vielen Fällen durch eine Blutspiegelbestimmung beim Hausarzt klären. Die Kosten für solche Laboruntersuchungen werden in vielen Fällen, jedoch nicht immer, von der gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung übernommen.

Nicht harmlos

Lange Zeit nahm man an, dass wasserlösliche B-Vitamine nicht überdosiert werden können. Es gibt jedoch Untersuchungen, die zeigen, dass eine überhöhte Zufuhr von B6 und B12 das Risiko für Hüftfrakturen bei Frauen steigern kann, bei Männern erhöhte sich das Lungenkrebsrisiko. Zudem kann eine hoch dosierte längerfristige Einnahme von Vitamin B12 das Lungenkrebsrisiko erhöhen.

Höchstmengen-- Um zu vermeiden, dass eine Zufuhr von Vitaminen über Nahrungsergänzungsmittel gesundheitliche Schäden anrichtet, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) auf seiner Internetseite Höchstmengenempfehlungen zu Vitaminen sowie Mineralstoffen und Spurenelementen in Nahrungsergänzungsmitteln veröffentlicht, die für die Beratung in der Apotheke genutzt werden können.

Wussten Sie, dass ...

- der Körper für Vitamine der B-Gruppe wie B1 und B2 sowie K2 eine „Produktionsstätte“ ist?

- diese Produktion von den Bakterien im Dickdarm durchgeführt wird?

- die gebildeten Vitamine in der Darmschleimhaut auch resorbiert werden können?

- noch nicht genau bekannt ist, welchen Beitrag diese Produktion zur Versorgung des Menschen mit Vitaminen leistet?

Mikronährstoffräuber

Dieser knackige Begriff beschreibt die Eigenschaft von Arzneimitteln, bei längerfristiger Anwendung über verschiedene Mechanismen eine bedarfsgerechte Versorgung mit Vitaminen, aber auch mit Mineralstoffen und Spurenelementen, zu beeinträchtigen. Es kann also sein, dass ein Kunde sich gesund und ausgewogen ernährt, die Vitaminversorgung wegen eines notwendigen Dauermedikaments aber dennoch beeinträchtigt ist. Dann sollte die PTA eine Supplementation empfehlen.

Die Anwendung von Kontrazeptiva kann zu einer Unterversorgung mit B-Vitaminen führen. Frauen, die so verhüten, sollten besonders die Vitamine B2, B6, B12 und Folat im Blick behalten.

© Foto: SeventyFour / Getty Images / iStockphoto (Symbolbild mit Fotomodell)

Kontrazeptiva-- Die Anwendung von Kontrazeptiva kann zu einer Unterversorgung mit B-Vitaminen, besonders B2, B6, B12, und Folat führen. Ein Folat-Mangel wirkt sich dann besonders negativ aus, wenn die Frau die Pille absetzt, um schwanger zu werden. Denn ein ausreichender Folat-Spiegel ist in der Frühschwangerschaft für die Entwicklung des Fötus unerlässlich, da bei einem Mangel das Risiko für einen Neuralrohrdefekt besteht. Das Neuralrohr wird bereits zwischen dem 20. und 30. Schwangerschaftstag ausgebildet, wenn die Frau die Schwangerschaft möglicherweise noch nicht bemerkt hat.

Diuretika-- Die Einnahme von Schleifendiuretika wie Furosemid kann eine vermehrte Ausscheidung von Vitamin B1 über die Nieren zur Folge haben. Durch einen Labortest kann der Vitaminstatus bestimmt und gegebenenfalls eine Substitution empfohlen werden.

Antiepileptika-- Die Aufnahme der Vitamine B6 und D kann durch die Einnahme von Antiepileptika verringert sein.

Tuberkulosemittel-- Isoniazid ist als Monotherapeutikum und als Kombinationspräparat mit Pyridoxinhydrochlorid verfügbar. Der Grund ist, dass die Einnahme von Isoniazid zu einem Vitamin-B6-Mangel führen kann, der sich in peripheren Neuropathien äußert. Deshalb erhalten Patienten, bei denen ein Vitamin-B6-Mangel vorliegt, zu erwarten ist oder ein erhöhtes Neuropathie-Risiko besteht, dieses Kombipräparat.

Antazida-- Sie neutralisieren Magensäure, die jedoch zur Aufnahme von B-Vitaminen benötigt wird. Protonenpumpenhemmer (PPI) hemmen außerdem die Bildung des Intrinsic factors, der essenziell für die Aufnahme von Vitamin B12 ist. Deshalb kann es unter längerer Einnahme von PPI zu einem Vitamin B12-Mangel kommen. Oft wird dieser Mangel erst nach Monaten bemerkt, wenn die Vitamin-B12-Speicher bereits erschöpft sind. Deshalb kann bei längerer PPI-Einnahme eine Supplementation sinnvoll sein.

Antidiabetika-- In einer Studie mit Typ-2-Diabetikern erhöhte sich unter einer Behandlung mit Metformin (> 2 g/d) das Risiko für einen Vitamin-B12-Mangel um das Dreifache. Diabetikern wird deshalb empfohlen, einmal jährlich den Vitamin-B12-Spiegel im Blut bestimmen zu lassen und das Vitamin gegebenenfalls zu supplementieren.

Chroniker

Nicht nur durch die Daueranwendung eines Arzneimittels, sondern auch durch die Krankheit, gegen die es verordnet wurde, kann die Aufnahme von Vitaminen aus der Nahrung oder die Speicherung beeinträchtigt sein. Beispielsweise wird Vitamin A in der Leber und in der Niere gespeichert. Bei eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion nimmt die Speicherkapazität jedoch ab, sodass der Vitamin-A-Bedarf steigt. Auch Magen-Darm-Erkrankungen können sich auf die Resorptionsfähigkeit bestimmter Vitamine negativ auswirken.

Diabetiker-- Sie sind eine besonders vulnerable Kundengruppe, wenn es um die Versorgung mit Vitaminen, aber auch mit Mineralstoffen, geht. So kann eine nicht ausreichende Versorgung mit den Vitaminen B1 und B6 diabetische Neuropathien begünstigen. Ein Vitamin-B-Komplexpräparat, das auch die Versorgung mit B12 sicherstellt, ist deshalb für Diabetiker empfehlenswert.

Alkoholkrankheit-- Ein chronischer Alkoholkonsum schädigt die Schleimhaut des Magen-Darm-Trakts und verringert die Resorption von Vitaminen. Besonders betroffen ist die Aufnahme von Thiamin, sodass etwa 80 Prozent der Alkoholkranken von einem Vitamin-B1-Mangel betroffen sind. Die Folge sind vor allem neurologische Schäden, weil Vitamin B1 wichtig für die Energieversorgung von Gehirn und Nerven ist.

Ältere

Nicht nur durch Magen-Darm-Krankheiten, sondern auch durch das Nachlassen der Organfunktion im Alter kann die Resorptionsfähigkeit von Vitaminen reduziert sein. Ab dem 65. Lebensjahr nimmt auch die Synthesekapazität der Haut für Vitamin D stark ab.

Die Versorgung mit Vitamin D kann sich auch dadurch verschlechtern, dass sich Menschen wegen einer chronischen Erkrankung oder einer Behinderung seltener als früher im Freien aufhalten.

Wechselwirkungen

Bei Patienten unter einer Dauermedikation, zum Beispiel mit Diuretika oder Antikoagulanzien, sollte vor einer Vitamin-Supplementation Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden.

HCT-- Hydrochlorothiazid (HCT) vermindert die Calciumionen-Ausscheidung, und Vitamin D erhöht die Calciumionen-Spiegel im Blut. Wenn Patienten unter HCT Vitamin-D-Präparate einnehmen, besteht das Risiko einer Hypercalciämie mit Symptomen wie Übelkeit, Schwindel oder gesteigertem Durstempfinden.

Antikoagulanzien-- Vitamin K ist ein Gegenspieler von blutgerinnungshemmenden Wirkstoffen wie Phenprocoumon (z. B. Marcumar). Solange die Aufnahme von Vitamin K über Lebensmittel wie Blattgemüse (s. Tab. 1) konstant ist, sind keine Wechselwirkungen zu befürchten. Wird eine Zeitlang mehr grünes Gemüse als gewöhnlich gegessen, kann sich die gerinnungshemmende Wirkung des Antikoagulanz verringern, das Risiko für Thrombosen und Embolien steigt.

Hypervitaminosen

Bei einer unphysiologisch hohen Zufuhr von Vitaminen, zum Beispiel durch die Überdosierung von Nahrungsergänzungsmitteln, sind ebenfalls Krankheitserscheinungen möglich. Betroffen sind vor allem fettlösliche Vitamine, da sie im Köper über längere Zeit gespeichert werden können.

Säuglinge-- Für Säuglinge empfehlen Kinderärzte eine Gabe von 400 bis 500 I.E. Vitamin D pro Tag – und zwar unabhängig davon, ob sie gestillt oder mit Formulanahrung ernährt werden. Diese Supplementation dient der Prophylaxe der Rachitis (Knochenerweichung) und sollte über zwölf bis 18 Monate durchgeführt werden. Im Beratungsgespräch muss den Eltern vermittelt werden, dass die Dosierung von Vitamin-D-Tropfen genau einzuhalten ist. Auf keinen Fall dürfen zusätzliche Vitaminpräparate, die Vitamin D enthalten, verabreicht werden. Es sind Fälle von schweren Vitamin-D-Vergiftungen bei Säuglingen bekannt .

Kontraindikation-- Aknepräparate, die die synthetischen Vitamin-A-Derivate Tretinoin und Isotretinoin enthalten, sind in der Schwangerschaft kontraindiziert. Der Grund ist, dass sie die gleichen Wirkungen wie das mit der Ernährung aufgenommene Vitamin A besitzen. Eine überhöhte Vitamin-A-Zufuhr in der Schwangerschaft, ganz gleich aus welcher Quelle, kann zu kindlichen Fehlbildungen bis hin zur Fehlgeburt führen.

Äußerlich

Vitamine mit antioxidativen Eigenschaften wie Ascorbinsäure und Tocopherole können einer frühzeitigen Hautalterung und Faltenbildung entgegenwirken, da sie freie Radikale reduzieren, die zur Zellzerstörung führen. Vitamin C unterstützt außerdem die Kollagenproduktion. In Anti-Aging-Kosmetika sind deshalb, neben anderen Substanzen, häufig Vitamin C und E enthalten.

Interessenskonflikt: Die Autorin erklärt, dass keinerlei Interessenskonflikte bezüglich des Themas vorliegen.